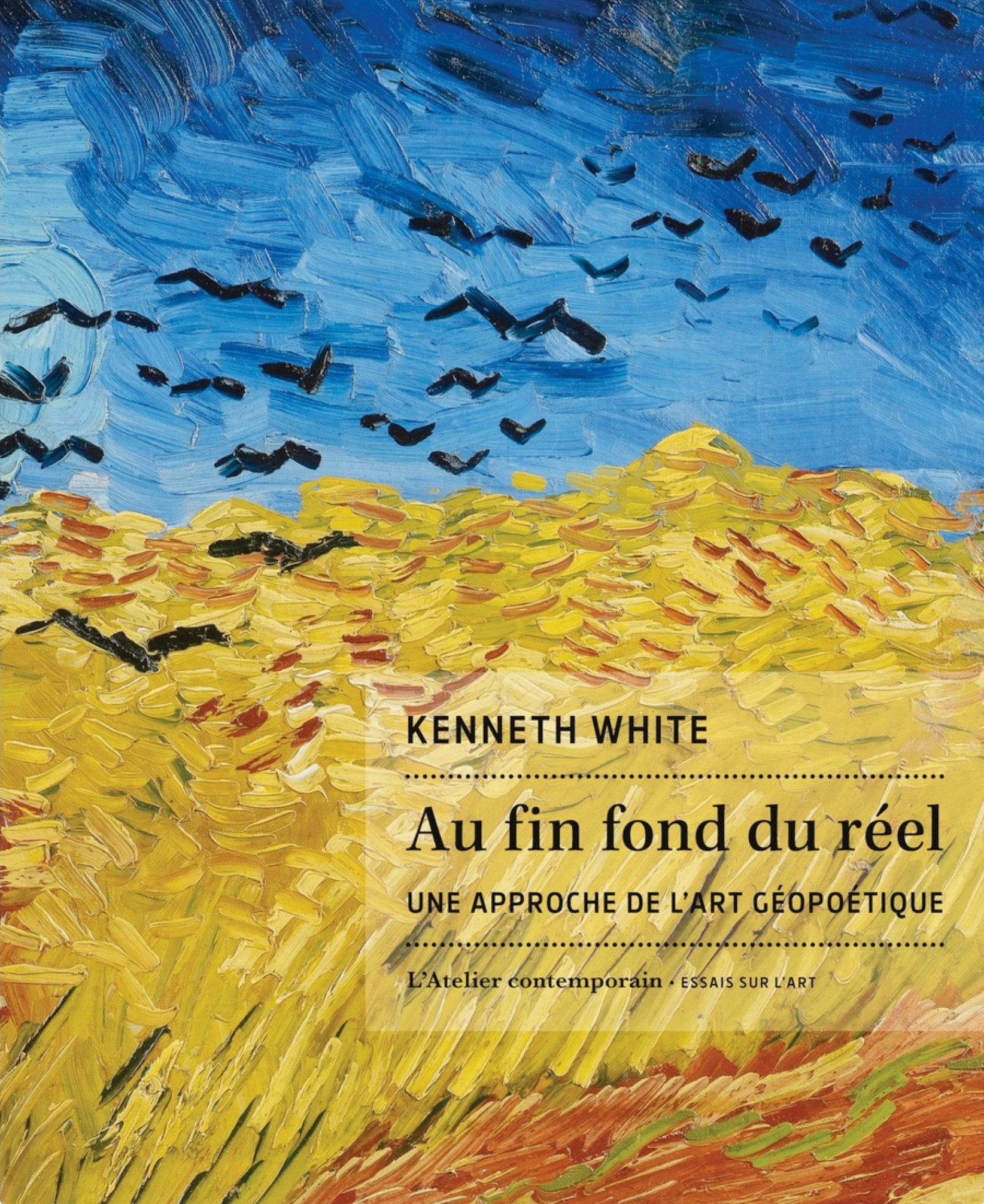

Essais

Au fin fond du réel

Une approche de l’art géopoétique

Le Livre

2025

Essai

16 x 20 cm

200 pages

Livre broché

ISBN 978-2-85035-205-8

Éditions L’atelier contemporain, Strasbourg

Dans cet ouvrage, le poète, écrivain et essayiste Kenneth White (1936-2023) propose une réflexion sur l’art dans une démarche qui pense le rapprochement de la « culture » et de la « nature » comme deux entités travaillant ensemble, dans un « champ poético-paradoxal » qui constitue son axe — une définition d’un art « géopoétique ».

Élaboré par son auteur les derniers mois de sa vie, sans images – iconoclasme assumé dans un monde trop plein d’elles – ce livre nous place en « esprit-chercheur, esprit-trouveur, disons géopoéticien, déambulant le long des rivages du monde. »

Après une première partie « d’esquisses théoriques » consacrées à l’art géopoétique dont cet ouvrage constitue une introduction, une deuxième section nous convie à la rencontre d’artistes d’une même « mouvance », illustrant, par cette traversée d’ateliers, l’essence de l’art géopoétique. Enfin, le dernier chapitre trace un « portrait intellectuel de Van Gogh » dans une surprenante convocation imaginaire de l’artiste, exprimant la valeur vitale d’une œuvre qui dépasse le simple phénomène artistique et historique.

Extraits

En ce début du XXIe siècle, à cette sortie (peut-être…) de la modernité, on sait, sans pouvoir le cerner, sans arriver à le toucher du doigt, que quelque chose d’essentiel a lieu dans le voisinage de ces deux mots « culture » et « nature ». Pourtant, la plupart des discours sur la culture laissent sceptique quand ils ne provoquent pas la nausée, et la plupart des retrouvailles avec la nature, et des interventions dans la nature, ne satisfont guère l’esprit, sont même, fréquemment, tout à fait dérisoires.

Manquent dans ce contexte une analyse profonde, un recommencement à la base, une nouvelle inspiration.

Il y aurait (dans notre état de conditionnement, que l’on appelle parfois pompeusement « la condition humaine »), d’un côté, l’être humain, la conscience, l’histoire, la culture ; de l’autre, les éléments, la faune, la flore, la nature. Secteurs séparés, sauf quand le premier s’approprie l’autre. Aujourd’hui, le temps est aussi à « l’autre ». D’où des mouvements, des gestes, de translation, de transposition.

Il y a là un champ poético-paradoxal des plus intéressants, dont on n’aura pas bientôt fini de dresser la cartographie et d’explorer les résonances.

C’est cela que je nomme géopoétique.

Je vais me référer ici, étrangement peut-être, au XVIIIe siècle, au « siècle des Lumières », dont on dit communément qu’il n’était pas poétique.

Tout dépend de ce que l’on entend par « poétique ». Si par ce terme on entend seulement états d’âme, sentimentalité, phantasmes, alors, effectivement, on peut dire que le siècle des Lumières n’avait rien de « poétique », sauf en un sens tout à fait superficiel, en faisant des vers.

Mais si, par contre, on regarde de près les écrits de certains grands esprits de ce siècle, on constate très vite qu’une autre poétique était en train de chercher ses contours, sa configuration.

Dans ma bibliothèque, j’ai les œuvres complètes d’un certain nombre de naturalistes français de cette époque, ouvrages concernant la théorie de la terre, l’Histoire naturelle des minéraux, des animaux, des hommes et des oiseaux. Du côté du Jardin des Plantes et du premier Muséum d’Histoire naturelle, quelque chose d’énorme était en train de se passer.

Pour s’approcher de ce « quelque chose », il suffit de se plonger dans les textes de ces grands fondateurs.

Voici Cuvier, dans son éloge de Daubenton, celui qui fit du simple cabinet de curiosités que fut avant lui le Muséum d’Histoire naturelle « un livre très beau et très instructif, puisque c’est presque celui de la nature », non seulement en rassemblant « minéraux, fruits, bois, coquillages » du monde entier, mais en trouvant pour ces matériaux le plus bel ordonnancement possible. Voici Buffon : « Pourquoi les ouvrages de la nature sont-ils si parfaits ? C’est que chaque ouvrage est un tout, et qu’elle travaille sur un plan éternel dont elle ne s’écarte jamais ; elle prépare en silence les germes de ses productions ; elle ébauche par un acte unique la forme primitive de tout être vivant ; elle la développe, elle la perfectionne par un mouvement continu et dans un temps prescrit. » Vicq d’Azyr, pour sa part, parle de « l’heureux accord qui doit régner entre les sciences et les arts ». Nous sommes déjà là presque en pleine géopoétique.

Il me reste à me référer à quelques écrivains, quelques poètes.

« Si j’étais du métier, dit Montaigne, maître du monde flottant, et un des esprits les plus lucides que le monde ait connus, je naturaliserais l’art, autant comme ils artialisent la nature. »

Comment « naturaliser l’art » ?

Dans le Paradis retrouvé, Milton parle du sage « ramassant des galets sur la plage ». Et Newton prend la relève, se décrivant comme « un enfant jouant sur le rivage de la mer et s’amusant d’un galet après l’autre, d’un coquillage après l’autre, tandis que le grand océan de vérité s’étend au loin, inaccessible. » Il y a là la modestie du grand savant, se définissant par rapport à l’arrogance impérialiste des imbéciles. Mais qu’arriverait-il si l’on n’était ni arrogant ni modeste, ni enfant ni adulte, simplement esprit-chercheur, esprit-trouveur, disons géopoéticien, déambulant le long des rivages du monde ?

C’est le propos, extravagant comme il se doit, de ce livre. Ce qu’il y a non seulement d’insolite, mais d’iconoclaste, dans ce livre sur l’art, c’est qu’il n’y ait pas d’images.

Notre monde disparaît dans un trop-plein d’images.

Dans les textes, je peins une idée.

Les lecteurs qui souhaiteraient un complément d’images, n’auront aucune peine à en trouver.

Je suis moi-même chercheur d’images.

Mais ce qui m’intéresse profondément, c’est un travail durable de l’esprit.

Sommaire

— Préface

— I. Esquisses théoriques

Les voies du silence

La scène de l’art

Art et territoire

Le grand paysage de l’esprit

Les paysages américains de Karl Bodmer

Un monde essayant de se dire

De Paul Gauguin à la géopoétique

Esthétique du divers, esthétique du dehors

Dans l’atelier géopoétique

— II. D’atelier en atelier

Note de l’auteur

Sensation et abstraction chez Philippe Carpentier

Dominique Rousseau : Tellurisme, Textonique, Océanité

Manessier : Les grands lieux de l’esprit

À la fenêtre de Fagniez

François Béalu : Un chemin de vie et de vision

Les Gris quotidiens de Karskaya

L’art-chaos de Julius Baltazar

Les configurations insolites de Bertrand Dorny

La présence profonde de Michel Moy

Voyage au pays d’Atlan

Les Songes océaniques de Richard Texier

Serge Goudin-Thébia : Les secrets du sauvage

L’art des rivages de Ka.Ty Deslandes

Les Feux héraclitéens d’Éliane Hawa

Les distances de Daniel Graffin

L’art lointain de Serge Saunière

Nissan Engel et la musique du monde

Les Terres ultimes de Pierre Delcourt

Avec Alligand : La Trilogie septentrionale

Les topographies sensibles de Jacqueline Ricard

La révélation du réel — l’art photographique de Marie-Claude White

— III. La visite de Vincent

Présentation de l’éditeur.